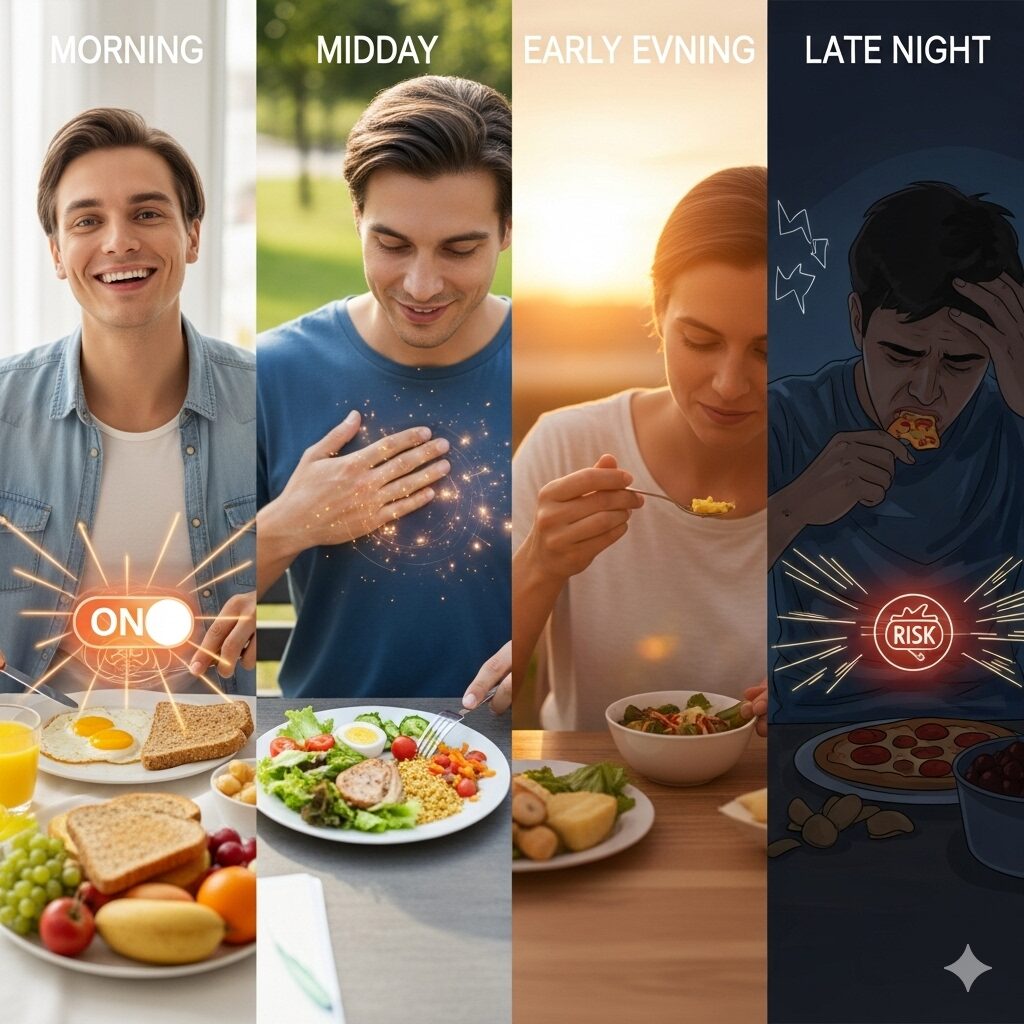

- 同じカロリーでも「いつ食べるか」で太り方は変わる。

- 朝食は代謝スイッチ、昼食はエネルギー補給、夕食は軽め・早めが鉄則。

- 夜遅い食事は脂肪蓄積を増やし、糖尿病リスクを高める。

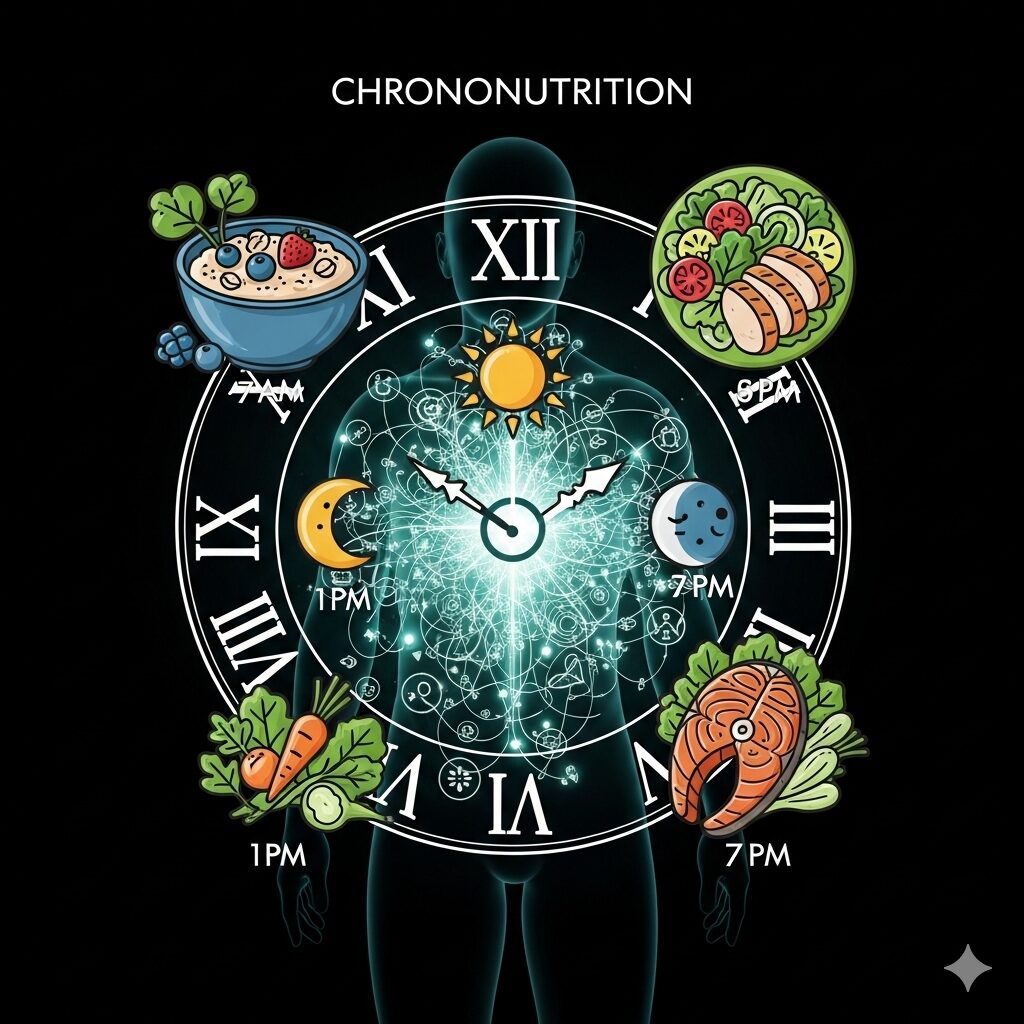

- 時間栄養学(クロノニュートリション)の研究で「体内時計に合わせた食事」が注目。

目次

1) なぜ食事のタイミングが大事なのか?

人間の体には概日リズム(体内時計)があり、ホルモン分泌・代謝・消化機能が24時間周期で変化します。

● 朝:インスリン感受性が高く、糖質をエネルギーとして使いやすい

● 夜:代謝が低下し、糖や脂肪が蓄積しやすい

つまり「同じ食事」でも、夜に食べると太りやすいのです。

2) 朝食は代謝スイッチを入れる食事

- 朝は血糖値コントロール能力が高い → 糖質を効率よくエネルギーに変換

- タンパク質(卵・ヨーグルト・納豆)を加えると筋肉維持に役立つ

- 朝食抜きは昼以降のドカ食いにつながり、肥満リスク増

👉 「朝食はしっかり」がダイエット成功の第一歩。

3) 昼食はバランス重視

- 午後に活動エネルギーを補給する重要な食事

- 主食+主菜+副菜の定食スタイルが理想

- 血糖値急上昇を防ぐため「食物繊維 → タンパク質 → 炭水化物」の順で食べるのがおすすめ

👉 「満足感を得つつ、眠くならない工夫」が昼食のポイント。

4) 夕食は軽め・早めに

- 体内時計的に「脂質代謝が落ちる時間帯」

- 就寝の3時間前までに済ませるのが理想(例:23時就寝なら20時まで)

- 高脂肪・高糖質の食事は翌日の血糖コントロールを乱す

👉 「夜は軽く」「炭水化物は控えめ」が鉄則。

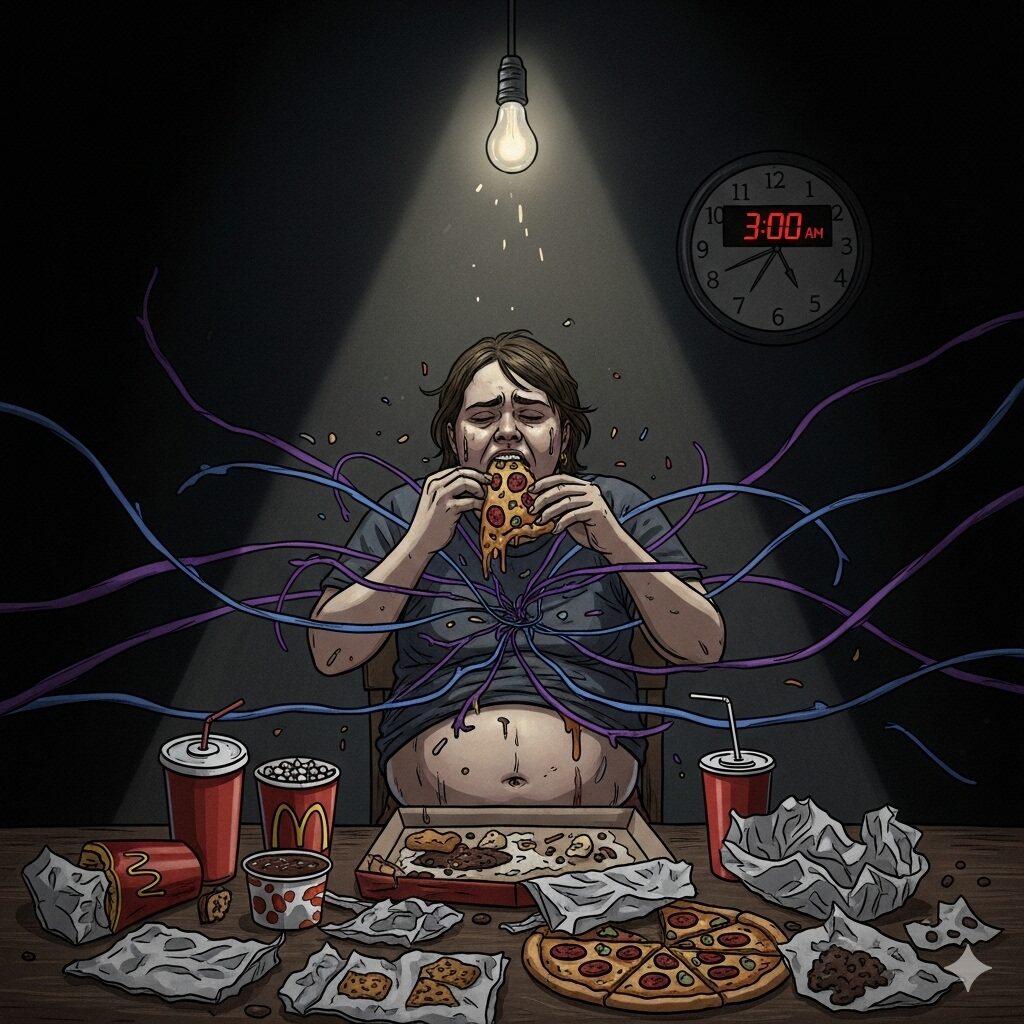

5) 夜遅い食事がもたらすリスク

- 脂肪蓄積が増加

- インスリン抵抗性が悪化 → 糖尿病リスク↑

- 睡眠の質も低下し、翌日の食欲コントロールが乱れる

👉 「夜食のポテチやラーメン」は肥満リスクを一気に高める危険行為。

6) 科学が注目する「時間栄養学」

- 早い時間に食べるほど痩せやすい

- 遅い夕食は体脂肪率を上げる

- 断続的ファスティング(16時間断食など) も時間栄養学の一つの応用

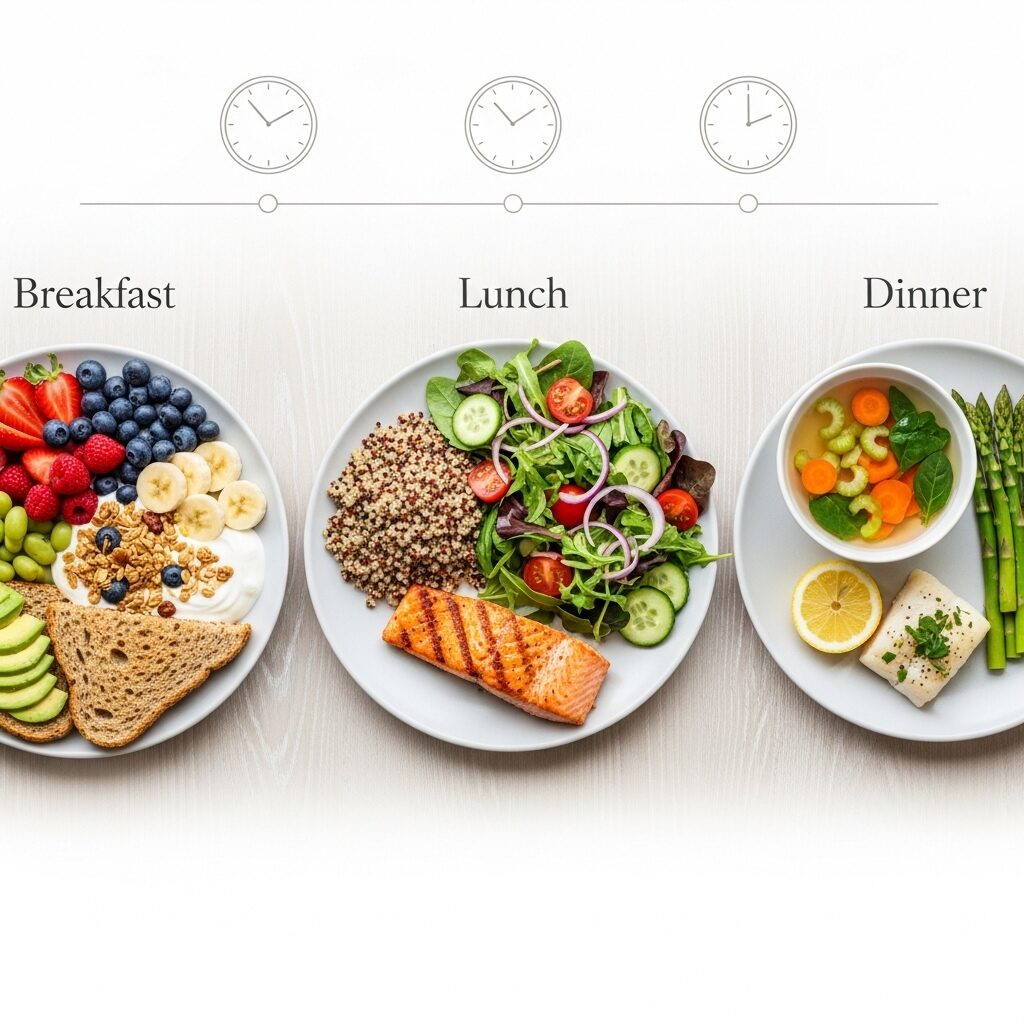

7) 具体的な1日の食事プラン例

- 朝7:00:オートミール+ヨーグルト+バナナ

- 昼12:30:玄米+鶏胸肉+野菜炒め+味噌汁

- 夜19:30:サラダ+豆腐+魚のグリル+スープ(炭水化物は少量)

- 間食:ナッツ・ゆで卵(午後に少しだけ)

👉 無理な制限より「時間を整える」ことがダイエットの継続を助けます。

8) まとめ

- 朝食は代謝スイッチ → 「しっかり」

- 昼食は活動エネルギー → 「バランスよく」

- 夕食は代謝が落ちる時間 → 「軽く・早めに」

- 夜遅い食事は脂肪蓄積・糖尿病リスク↑

コメント